「出版」と一致するもの

ドロップシッピングはなぜネットで定着しなかったのか

3~4年ほど前、アフィリエイトに次ぐネットビジネスのキーワードとして「ドロップシッピング」が注目されたことがあった。当ブログでも「1ページでわかる日本型ドロップシッピングとは(ドロップショッピングではありません)[絵文録ことのは]2006/11/02」という記事を掲載している。

しかしこの記事から3年半。今、ドロップシッピングは決して流行っているとはいえない。2006年8月に、アフィリエイト業界からドロップシッピングに進出した電脳卸も、今から1年前の2009年6月末に「電脳卸ドロップシッピング」サービスを終了した。

ドロップシッピングはなぜ日本のネットで定着しなかったのか。先日のNHK番組でもあたかも詐欺商法であるかのように報道されていたが、そんな誤解さえまかり通るほど、知名度は低い。いや、実はこのシステム自体は非常によく使われている。しかし、ちょっと手軽に副業としてやれるレベルのものではなかった、というのが最大の原因だと考える。

本気で稼ぐための「アフィリエイト」の真実とノウハウ【書評+α】

あびるやすみつさん(AbiStudio.com)から『本気で稼ぐための「アフィリエイト」の真実とノウハウ』を献本いただいた。情報商材や「確実に儲かる」セミナーなどを一刀両断しており、小気味よい。アフィリエイトに関わるすべての関係者必読の辛口アフィリエイトバイブルといえる。極めて良書だ。文句なしの★★★★★でおすすめしたい。

「堀江貴文ビジネスマスターシークレット」が情報商材アフィリエイターに高額オファー

ホリエモンこと堀江貴文氏が講師をつとめた講義の動画をまとめた「堀江貴文ビジネスマスターシークレット」の無料動画が6月10日まで限定で3本公開されている。

調べてみると、これは情報商材系のアフィリエイターに「無料動画閲覧のための無料登録者一人当たり500円報酬」という高額オファーがなされており、さらに「実際に購入があればさらに1件あたり1万円の報酬」という、極めて高い投機的なアフィリエイトプログラムとなっていることがわかった。

情報商材によくみられるこのような高額アフィリエイトは、健全なアフィリエイトにとっても、また動画を含む電子書籍の世界にとっても決して好ましいことではないと思う。堀江氏にはこういうダークな商法にかかわってほしくない。

【追記】2010/6/23、6/25

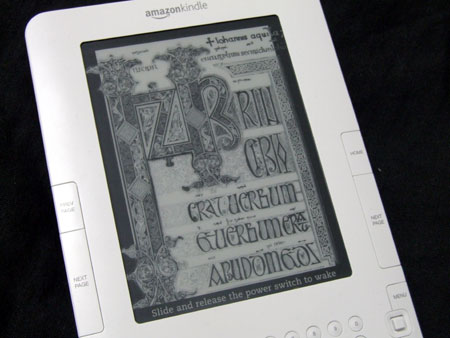

汎用機器iPadは正直「イマイチ」――読書専門機器キンドルとの対比、電子書籍のレイアウト

iPadが発売されて、電子書籍の未来に注目が集まっている。

しかし、私自身は断然キンドル派である。何でもできる汎用機(だが電話はできない)iPadより、読書専門機器であることを貫こうというキンドルに好感を持っている。「大は小を兼ねるで、機能の多い方がよい」という意見があることも知っているが、特定の目的のために最適化された機器の使い勝手のよさも捨てがたい。

ポメラ・キンドル・ガラケー派のユーザーである私が、今電子書籍について考えていることを少し書いてみたい。ここには「電子書籍はレイアウトが重要」という主張も含まれる。

※この記事は多少出遅れた感はあるものの、BLOGOSのテーマ「iPad発売と、出版の今後」について書いたものである。

第十回文学フリマ参加報告(U-12「ことのは(@kotono8)」 #bunfree )

2010年5月23日に開催された第十回文学フリマの事前~事後までのレポートです。今回初参加の方で、前回参加時の記録が役に立ったと報告してくださった方もいるので、「文フリではそんなに売れてない方の(ロングテール側の)一サークル」の記録としてお読みいただければと思います。ちなみに出店は今回で3回目。

なお、今回作成したキンドル対応PDF電子書籍についての詳細レポートは次エントリーにて予定しています。

第十回文学フリマ U-12「ことのは(@kotono8)」出品リスト( #bunfree )

5月23日日曜日に京急蒲田・大田区産業プラザPiOで開催される第十回文学フリマに出展します。ブース・サークル名はU-12「ことのは(@kotono8)」です。新刊『事物起源探究 創刊号』、キンドル(Kindle)対応PDF電子書籍『アジアの光』、買いすぎても大丈夫な「ゲニウス・ロキ手提げ紙袋」の三点が新作となります。

また、「.review 001」、冊子「本当はこの文章系同人がすごい2010春」にも寄稿しています。

しょこたん(中川翔子)がTwitterになじめない理由(附:ブログとツイッターの使い分け)

「新・ブログの女王」として有名で、「しょこたん☆ぶろぐ」では毎日数十件のブログ記事をコンスタントに更新し続けている中川翔子(しょこたん)。ところが、「つぶやき」には慣れているはずのしょこたんが、わずか15回のツイートで「両立はむりだお(・ω・;)(;・ω・)ブログでやるお」と断念した。

一部ではそれが不思議なことだと思われているようだが、実はそれほど難しい理由ではない。それは、しょこたんにとってのブログとは「生きた証を残すため」の「写メ保存場所」であり、つぶやきが流れていくツイッターは似て非なるものだったからである。

紙の本の出版権とデジタル化権の抱き合わせには反対

「電子書籍化へ出版社が大同団結」という報道があった。紙の書籍の「出版権」は出版社が握っているが、電子書籍の許諾権は著作者にある。つまり、私が書いた本のアマゾン・キンドル版を出すかどうかは(特別な契約がない限り)私が決めることであって、(紙の)出版社に発言権はないということになる。

ところが、この状況について一部の大手出版社がデジタル化の権利も持てるようにする法的改正を目指し、「日本電子書籍出版社協会」を設立すると報じられた。

私は著者の立場として、紙の本の出版権とデジタル化権を一体化しようという、この一部大手出版社の方向性に強く反対する。そして、私は今すぐにでも、将来のキンドル日本語化に備えて、アマゾンと直接交渉する意志があることをここに表明しておく(ただし、一部条件つきではあるが)。

Amazon Kindle(アマゾン・キンドル):「反射光の電子ブック」という革命的に新しいメディア

Amazon Kindle(アマゾン・キンドル)をプレゼントされた。

これは、人類の読書史において画期的な意味を持つメディアではないかと思う(正確に言えば、キンドルだけではなく、E Inkを使った電子ブック機器である)。つまり、粘土板や青銅器などに刻んだ文字→紙媒体(手書き→印刷)→ブラウン管/液晶と変化してきた文字媒体の歴史の中で、「反射光の電子ブック」という存在は非常に大きな意味を持つ。

iPhoneやPC版のキンドルにはあまり画期的な意味はない。それは従来のブラウン管/液晶画面上での読書体験である。E Inkを使ったキンドルこそ、画期的な意味を持つ新しいメディアなのだ。

第九回文学フリマ参加報告(S-3) #bunfree

2009年12月6日に開催された第九回文学フリマに参加してきました。2006年の第五回に参加してからまる3年ぶり2回目の出品となります。

前回はただ本を作って展示しに行くといったニュアンスが強かったのですが、今回はいくつかの企画にも加わったり、会場を回ってみたりする時間も取ってみたりして、イベント自体を楽しむ方向で参加してみました。

結果としては、販売数は大してありませんが、売った分以上に購入してしまったり、お隣ブースの方と仲良くなったりして、終わった直後に「次回はもっとやるぞ」という思いが湧いてきたのでした。これはよいイベントですね。

というわけで、文学フリマの準備から、購入したモノリスト一覧まで。